[击掌] 新方丈印乐和尚接过少林寺的担子时配资公司排名,不少人心里憋着股期待,毕竟这片承载着千年禅意与武学精神的地方,近些年总被 “商业化” 三个字缠得不清不楚,大家盼着新方丈能拂去铜锈,让晨钟暮鼓再清透些。

可脚一踏进山门,那点期待就凉了半截,80 元的门票先拦路,扫码支付的提示比功德箱还扎眼,连素斋馆的纸巾都要单收钱,寺庙变了,昔日的清净与神圣,正被一笔笔明码标价的费用所取代。

是我们对寺庙太苛刻,容不下它赚点钱?还是少林走得太远,把“修行”活成了 “生意”?

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

展开剩余89%本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

从前的寺庙,香火钱叫“功德”,捐献唤作“随喜”,这些词眼都带着一股子自愿和虔诚劲儿,功德是你自己积的,随喜是你心头高兴,给多给少,佛祖知道,你自己清楚,僧人见了,双手合十道句“阿弥陀佛”,也就圆满了。

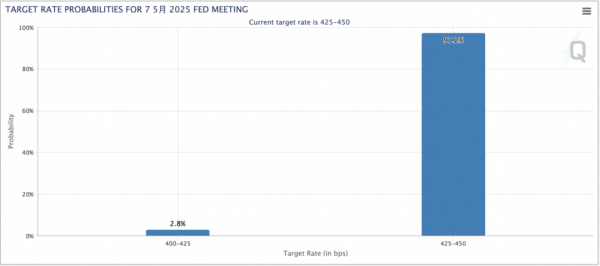

现在的少林寺把这份体面彻底掀开了,山门没走多远,功德箱倒是还在,可箱子正中间最扎眼的却是一个巨大的二维码,以前掏钱布施多少藏着掖着点,透着一份敬畏。

现在呢掏出手机扫码支付,跟楼下菜市场买斤白菜没什么两样,更让人心里膈应的是,这钱到底扫给了谁?进了哪个账户?是用来修缮殿宇,还是付了哪位领导的工资?谁也说不清,这样一来,“功德”二字分量轻了,反倒添了些赤裸裸的交易味儿。

这笔账单白纸黑字写得明明白白,门票八十块,单程观光车还得十五,一家老小进去,八字还没一撇,几百块就打了水漂,哪还有半分清净心?有人说,八十块比前些年一百多的票价是降了。

可明眼人都清楚这无非是障眼法,主门票象征性降一点,观光车、吃饭、请香、求签,总能从你口袋里把钱变着法儿地掏出来,连一米四以上的孩子都要收全票,算下来很多人都觉得这钱花得不值,他们怀念的,也许不是省下那几个子儿,而是那份不沾染铜臭味的氛围。

素斋变套餐,功夫成秀场

如果说门票这事儿让人心里别扭,那少林寺的素斋,简直是把人直接拽回了冰冷的现实。

人们想象中的寺庙素斋,该是什么样?一口大锅,里头炖着清淡的菜蔬豆腐,米饭管够,僧人过堂,安静肃穆,连碗筷碰撞声都没有。若有香客来了,盛上一碗,吃的是果腹,品的却是清净,你看杭州灵隐寺,二十块钱一碗素面,热气腾腾,不仅让你吃饱,吃完心里还觉得暖烘烘的。

少林寺的素斋馆,餐厅里悬着水晶吊灯,装潢得像个高档饭店,唯独不像个寺庙斋堂,菜单上的菜名,“菌香纳福”之类,倒透着几分禅意,可价格却很“入世”。

一道素菜动辄近百元,最便宜的五十块一人份套餐,端上来一看,一个大盘子中间浅浅一层,几块豆腐,几根豆角,米饭只给一小碗。想加饭?可以,两块钱一碗,吃完想擦嘴?也行,卫生纸两块钱一包。

这顿饭,吃得人心里五味杂陈,与其说是“吃斋”,不如说是“吃套餐”,有人发现这斋堂的后厨和景区外卖窗口是连着的,菜品更像是流水线上生产出来的,它早已不是修行的一部分,而是一门纯粹的生意。

这哪里是为了让人静心品味佛家清淡,分明是精准拿捏了游客“来都来了,尝尝素斋”的心理,然后用商业化逻辑,把那份本该有的禅意和朴朴素素,冲刷得一干二净。

少林功夫,天下闻名,这四个字承载的是力量,是纪律,更是一种超越胜负的武学精神,人们来少林寺,心里想看的是那种拳拳到肉的真实,是冬练三九、夏练三伏磨砺出的筋骨。

可现在的武术馆与其说在展示功夫,不如说在表演一场热闹的晚会,灯光闪烁,音乐激昂,一群年轻人舞刀弄枪,表演着童子功、硬气功,场面看着是精彩,观众掌声也很热烈。

但总让人觉得这更像是街头的杂技,少了些“武”的味道,多了不少“舞”的成分,尤其是最后,竟然还邀请观众上台互动比划,更是把它彻底拉低到游乐场表演的水平。

这并非不好,作为一种旅游项目它合格了,可作为“少林功夫”的展示,它失真了。电影里,觉远和尚练武是为了护寺安僧;现实中,这些表演者更像是景区的员工,每天定点打卡上班,只为给游客提供一场视听娱乐。

那堵刻着武功心法的墙壁前,总有小孩子在模仿比划,眼睛里闪着光,那或许是少林寺最真实的一刻,它证明了少林文化的强大影响力依然扎根在人们心中。只是当孩子长大,看到一场付费的、精心编排的“功夫秀”时,他心中的那个武侠梦,会不会也打了折扣?

新方丈的难题

新方丈印乐和尚上任后确实做了些事,比如整顿风气,赶走了一批在寺内违规经营的“假和尚”,外界对他寄予厚望,希望他能像一位真正的修行者那样,带领少林寺回归清净。

但这担子太重了,少林寺早已不是一个单纯的寺庙,它是一个品牌,一个产业,一个每年吸引数百万游客、年收入过亿的庞大机构,要维持运转,要修缮古建,要养活上千口人,这些钱从哪里来?

这是摆在眼前最现实的问题,一边是信众对精神净土的期盼,一边是明晃晃的财务报表,如何在这两者之间找到平衡,是一道巨大的难题,如果彻底抛弃商业化,像日本一些寺庙那样只收二十几块钱门票,主要靠捐赠维持,少林寺能撑下去吗?游客会不会因为内容单调而锐减?

或许真正的问题,并非在于商业化本身,而在于商业化的“吃相”难看,人们并非不能接受门票和收费,而是反感那种无孔不入、锱铢必较的铜臭味,当一个老和尚在殿前轻声讲解“随喜”的真意时,他身旁那台闪着红光的扫码器,就构成了一幅极具讽刺意味的画面。

这一半是古迹、一半是生意场的少林寺,正站在一个关键的十字路口,它选择的路不仅决定着自身的未来,也在悄然回答一个更宏大的问题,在现代社会里我们心中那份信仰,究竟还能安放在何处?

信息来源

信息来源

发布于:陕西省众诚速配提示:文章来自网络,不代表本站观点。